★编者按

开展课程思政示范课程、教学名师和团队的认定工作,是贯彻落实**关于教育的重要论述和全国教育大会精神,深入实施《高等学校课程思政建设指导纲要》,全面推进课程思政建设、提高课程育人实效、落实立德树人根本任务的具体举措。本文整理了河北大学首批国家级课程思政示范课程《中国现当代文学:革命文学 与红色景观》教学设计案例,供各院校教师学习、借鉴。

国家级课程思政示范课程

《中国现当代文学:革命文学 与红色景观》

一、课程基本信息

课程类型:专业拓展课

课程性质:选修

面向专业:汉语言文学、汉语国际教育、古典文献、拔尖班

二、课程团队

1.课程负责人简介

张瑜,文学博士,副教授。毕业于山东师范大学中国现当代文学专业。主要研究领域为中国现代文学、新文学发生研究。主持省社科项目2项、国家博士后基金面上资助项目二等资助1项、厅级项目7项,出版学术专著1部,参编教材2部,在国内期刊公开发表学术论文近20篇,获得省社科优秀成果奖三等奖1次;主持校级教改项目3项,参与省级教改项目1项,获得省级教学课件、微课大赛三等奖2次、二等奖1次。

2.课程团队主要成员

田建民,文学博士,教授、博士生导师。李致,文学博士,教授。陈黎明,教授,文学博士。张芳,文学博士,副教授。陈静,文学学士,副教授。马兰,文学硕士,副教授。王琦,文学博士,讲师。

三、课程思政教学理念与目标

1、教学理念

河北的红色文学经典不仅是我国近现代文学中浓墨重彩的一笔,也在革命年代和国家建设时期发挥了重要的思想教育作用。红色文化是*革命历史的见证,是*在领导人民争取民族独立、民族解放和社会主义建设的奋斗历程中,形成的宝贵精神财富与历史财富。红色景观则是*和中国人民探索救国救民真理,并最终取得民族解放和民族独立的鲜活而生动的历史见证。本课程立足经典文本,探讨文化传承与河北红色景区的发展,对建设中国特色社会主义文化事业、增强民族自信心及地区自豪感有着重要的理论和实践意义;立足现实关怀,强调革命文学与文化是一份值得继承转化的精神遗产,能够在塑造当代大学生的思想价值观、建设当代人文精神方面发挥重要作用。作为一种社会教育方式,红色景观在地区文化传承的过程中以实体再现的方式将经典文本中弘扬的革命战争年代的情感体验传达给当代人,并在此基础上形成跨时代的情感共鸣。因此,作为一项政治工程、文化工程,本课程旨在探讨文化传承与河北红色景区的发展研究,更为有效地做到“把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好”。

2、教学目标

通过本课程,使学生在学习过程中初步掌握分析文本的能力以及对红色景观进行参观实践的基础上进行革命文化遗产调查和传播的能力。

课程目标CG1:掌握革命文学的大致发展情况,借助相关理论分析文本。

课程目标CG2:在红色景观参观实践中,初步掌握革命文化遗产的调查、收集方法。

课程目标CG3:能够将相关文本与红色景观相结合,在文献整理的基础上,开展研究工作,并传播红色文化传统。

四、课程思政教学设计

本课程采用学术论坛式教学,教师结合自己的专业特长,分别对各分主题进行讲授。同时,课程设置总主持人和固定助教,对课程内容进行协调整合。本课程共开设“社会如何记忆:革命节日与红色景观”、“清苑地道战红色旅游与爱国教育”、“冀中火种高蠡暴动”、“*——《纪念白求恩》”、“*——历史与叙述”、“华北明珠”白洋淀的文学呈现与特征”、“小兵张嘎与红色童年”、“燃情法兰西岁月——留法勤工俭学纪念馆”、“风景的奥秘——文学景观与红色文学的美学建构”等专题,以文学作品带动对保定地区红色景观的介绍,其中又以文本解读、口头与非物质文化遗产调查、民俗学调查、文献整理能力的培养为主要内容。

本课程的大致讲授思路是借助承载红色景区文化的文学作品及影视作品,结合红色景区的实地考察,对河北革命精神及文化传统的传承进行研究。课程借助文献研究法、田野工作法,以保定红色景区及其相关文学、影视作品等作为文本载体,对红色景观的科学内涵及文化传承的当代价值、河北省红色景观的历史渊源及资源优势、河北省红色景区的文化发展价值等进行介绍。

本课程能够将文化传承与红色景观有效地融合在一起。一方面,以纪念地、旧址、烈士陵园等为表现形式的红色景区能够成为文化传承的实质性载体,另一方面,红色文化也能够在英雄故事、烈士事迹等红色教育的知识体系中得以强化。将经典文本的阅读与红色景观的实践感受相结合,增强我省的文化软实力宣传;同时, 借助文本解读和现场感受,文化传统在河北红色景区的重建及游历过程中完成现代化的重塑。

部分内容具体设计如下:

实践教学图片:

1、课程组教师与部分学生赴狼牙山革命传统教育基地进行实地考察

2、课程组教师参观孙犁纪念馆

3、师生参观冉庄地道战纪念馆

4、课程组教师赴留法勤工俭学纪念馆参观

5、师生赴唐县白求恩纪念馆进行实地考察,采访老兵

五、课程思政教学效果与学生评价

严把教师质量关。课程由文学院多位专业教师主讲,课程组明确教师的教学行为规范与教学内容的价值导向,严格把关,审慎教学。在加强师德师风建设的同时,不断提升教师的教学水平,选派授课教师参加“思政课程和课程思政教学论坛”,完成“课程思政的教学设计与实施”培训,并积极展开教学方法讨论。

优化人才培养方案。在人才培养方案与课程设置方面,严格按照教育部文件精神,制定以专业知识为基础的课程大纲,明确要求积极践行社会主义核心价值观,塑造当代大学生的思想价值观、建设当代人文精神。课程以讲座、论坛形式展开,理论结合实践,每讲内容都包含知识目标、能力目标、素养目标等,在对革命文学文本的解读、红色景观的实地考察基础上融入家国情怀。

确保课程思政教学效果。课程组注重加强思政内容与专业内容的融合,充分发挥每位授课教师的研究专长,认真梳理专业课程中的思政融入点与典型案例,注重提升学生的思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养,引导学生依照榜样的力量全面发展,思政课堂育人成效很好。此外,课程要求学生以某一革命文学文本及对应红色景观为对象,展开文本分析及考察实践,将研究结果呈现为实践报告。从近三年的结课作业来看,学生能够将经典文本的阅读与红色景观的实践感受相结合,借助文本解读与现场考察,完成质量上乘的实践报告,教学目标完成情况好,学生评价高。

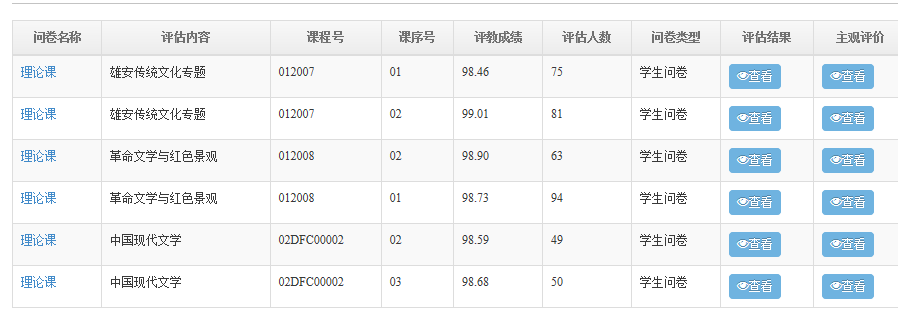

最近一学期学生评教结果统计(2020-2021秋季学期):

六、教学反思

本课程将立德树人这一根本任务贯穿于教育教学全过程,从全员育人的高度构建课程教学体系。在不断更新教学模式、教学内容、教学理念地基础上,力求全员、全程、全课程育人,以人格魅力引导学生心灵,以学术造诣开启学生智慧之门,调动学生的思考与实践积极性,在日常教学中以润物无声的方式提升学生的爱国情怀,使学生更易于接受和运用。经过多个学期的实践与探讨,课程教学效果很好,特色明显:

1、教学模式多元。本课程采用学术论坛式教学,由文学院各专业的相关教师结合自己的专业特长,分别对各个分主题进行讲授。与以往的填鸭式教学不同,课程讲授方式更加开放、多元,增加师生互动,注重理论与实践的结合,真正做到学以致用。

2、教学内容适宜。主讲教师将思政内容融入自己的研究专长,以科研思路展开教学,既发挥了专业优势,又凸显出思政特点。在具体教学过程中,选取典型案例,挖掘爱国内涵。

3、教学理念先进。本课程的教学不以知识的传授为唯一目的,重在启发学生的自主思考,以浸润式教育理念融合批判式思维,引导学生发现问题、解决问题,并将所思运用是实践。

教学过程仍存在一些问题:

1、新文科背景下,授课教师的教学理念和知识结构仍有待进一步更新,在“传道受业解惑”的过程中,授之以鱼,更授之以渔。

2、各讲主题明确,但作为课程的有机部分,体系仍有待规范与整合。目前的课程,教师们的自主性较高,且能够结合各自专长,但整体性不突出,体系较散。

3、疫情期间,以云考察的方式带领学生完成实践,借助影视资料,在课堂想象中建构历史触感相对容易,但如何完成田野调查等户外项目,仍是困扰课程组教师的难题。

教学相长,学海无涯,教无止境。

教学图片活动照片: