小米2月22日回应造车传闻,称:“未立项”。但这并不重要。本就司马昭之心,早点认与晚点认都是认。

小米造车,实际自有其基因。十年的手机及IoT行业摸爬滚打,使其积攒了丰厚的的供应链管理经验与工业设计比较优势,并生长出了一定的品牌美誉度;加上“老大哥”高通在先进制程芯片层面的支持,这些一并构成其进军智能汽车的基本盘。

但同时也要看到,车不同于手机,二者的关键要素天差地别。尤其天时更是较为不利:

故而小米造车,从路径选择上必须自始便要务实且“smart”。

有基于此,我们倾向于认为,小米造车成功与否的关键在于能否以及如何做到“切割时代”——最可预期的商业模式是以“2万美元售价销售看上去价值4万美元的智能汽车”,即超越它的中国同僚,以最极致的方式对标特斯拉。

具体逻辑以下展开。

造手机和造车,本质上有很多相通之处。狭义地说:手机=集成SOC及其它零件元器件+优化开源的Android;造车=集成三电系统+自研/加入自动驾驶生态。

15年以前发烧友攒电脑,10年以前互联网公司攒手机,5年以前造车新势力攒新能源车,莫不如此。

抛开自动驾驶不谈,小米是有造车基因的。创立之初,没有人相信小米能成功,从0开始跑供应链被拒到绝望,在这样的情况下,小米楞是挤掉被卡脖子的华为,成为2020Q4全球份额第三的手机公司。手机供应链上积累的经验和流程,可以说是小米的基因,这个核心能力直接适配造车。

基于自动驾驶的汽车产业链,可分为:

1、感知:各种雷达和摄像头等传感器;

2、决策:算法、运算、高精地图、车联网等;

3、执行:博世、德国大陆等传统Tier1供应商。

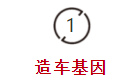

故而以最基本要素解析,小米攒一辆车,要集成的主要系统及可能涉及的核心供应商,简单的列举一下:

三电系统。电池,宁德时代,国轩高科;BMS,均胜电子、联合电子;电机,精进电子,方正电机;电控,博世、汇川技术。

感知系统。视觉芯片,mobileye;摄像头,均胜电子;毫米波雷达,博世。

底盘系统。空气弹簧悬架,德国大陆;前制动盘,布雷博;后制动盘,泛博制动;EPS,蒂森克虏伯。

以此图为参照,小米当前在中国产经业界几无人可出其右的供应链管理水平,将是其造车最核心的优势。

什么是工业设计,它对造车而言有多重要?

工业设计是一种将策略性解决问题的过程应用于产品、系统、服务及体验的设计活动。它是现代制造业的“灵魂”,最早就是诞生汽车业:

比如通用汽车的“艺术与色彩部”,专门负责汽车外形设计,并凭此大获成功。这迫使福特停止外观“土鳖”的T型车,生产全新的A型车。

数据显示产品设计成本占产品成本的10%左右,但却决定了产品制造成本的70%~80%,在产品的质量事故中,约有50%是由于不良设计所造成的。

小米三大分部业务之一IoT与生活消费品业务的成功,离不开生态链的成功,离不开其良好的工业设计能力。小米是首个1年内完成国际四大设计奖(2017年的IF、Best of the best、Good Design Best 100、IDEA)大满贯的中国公司。

小米主管工业设计的联合创始人刘德,在行业里也称得上桃李满天下。加入小米之前,他创办了北京科技大学工业设计系,并创立了一家公司设计界还算有名的公司(他自己的原话)。根据我们的“乡野调查”,现在很多做工业设计的学生,都以加入小米为荣。

可以说工业设计亦是小米造车的另一项核心能力之一。