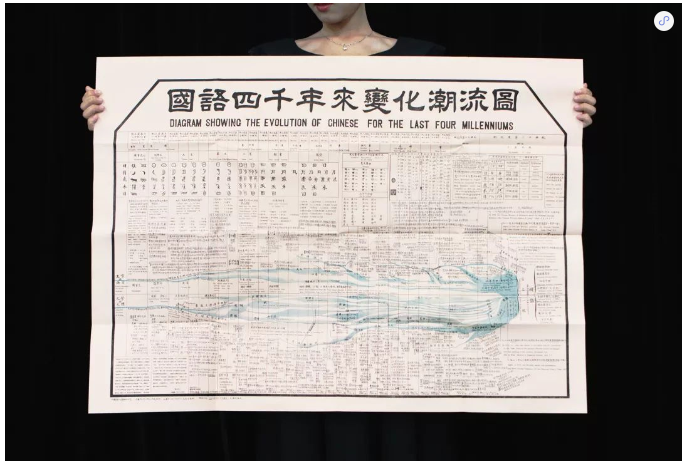

1926年,美国举行开国150周年纪念,在费城举办了世界博览会。当时中国除了瓷器、刺绣、紫砂壶等传统工艺品,还选送了一张特殊的展品——《国语四千年来变化潮流图》。

这张中英文对照的大图展示了中国四千年来的文脉,不仅荣获甲等大奖,还引起了外国人极大的兴趣,使他们对源远流长的中国文化惊叹不已。

距《国语四千年来变化潮流图》首次展出64年后,也就是1990年,著名语言学家伍铁平先生赴美开会时,再一次展示了这张大图,各国学者们也再一次被深深震撼。

为何一张图会有如此的魅力?细说起来,这张图可是大有来头。

这张图是为1926年美国费城世博会所做,当时中华教育改进社托黎锦熙先生绘制此图,赵元任、钱玄同、刘半农参与审订。

黎锦熙先生是“现代汉语奠基人”之一,*的老师,他在1924年所写的《新著国语文法》是第一本系统讲解白话文语法的著作。赵元任是王力、吕叔湘等语言学大家的老师;钱玄同动员鲁迅写《狂人日记》,并起草了《第一批简字表》;而刘半农则是“她”字的创造者。

· 汉语言文学的巨流河

这张由黎锦熙和数位民国大师参与的大图于1926年由文化学社出版,1929年又增添了蓝字部分,补充各个时代的代表作家、著作,修订再版。这张图自左向右的横轴是时间轴,从公元前十八世纪前开始,到公元后二十世纪结束,跨度约为四千年。纵向则分为上下两部分,一条黑线把中间这条绿色的“河流”一分为二,上部分为“语言与文字”,下部分为“文学与文体”。

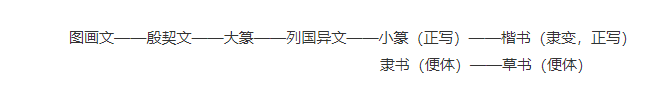

绿色的潮流图中“语言和文字”这条线,在公元前11世纪以前,也就是周代以前,是一条线,表明语言和文字是相合的,黎锦熙认为“古文字多象物,一字或依据语言而可读成两音,自成单音制而后,语言与文字渐分歧”。周以后,二者逐渐分离,文字经历了以下的变化:

公元4世纪,有了楷书,之后到20世纪的汉字都没有发生过大的变化,只是有行书和减笔字。

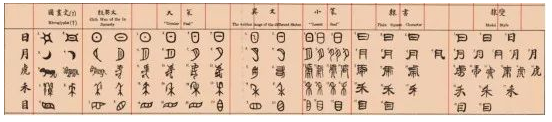

在绿色潮流图的形象描述之外,作者还在上方列举出具体“日”“月”“虎”“禾”“目”的字形,形象地说明文字演变的过程。

通过思维导图式的梳理和举例,中国汉字的发展历程清晰明了。

字例下方中共有94条注释,标出了所选字形的出处,可见制图者态度之严谨。

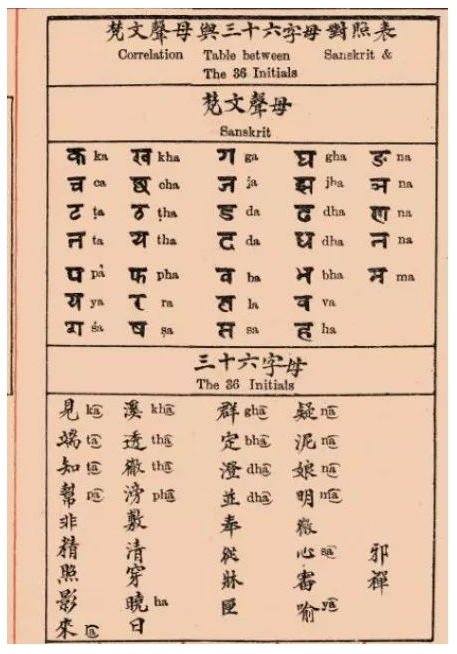

“语言”这条脉络直到东汉末年才发生变化。两汉之际,佛教传入中国,因为对佛经的译介,梵语也影响到汉语言的发展。在其影响之下,反切法、四声、韵书都开始出现。在唐宋之间,佛教文化兴盛,所谓“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”,梵语影响的这条涓涓细流也发展壮大成一条大河,一位名叫守温的僧人从梵文字母得到启发,发明了三十六字母。

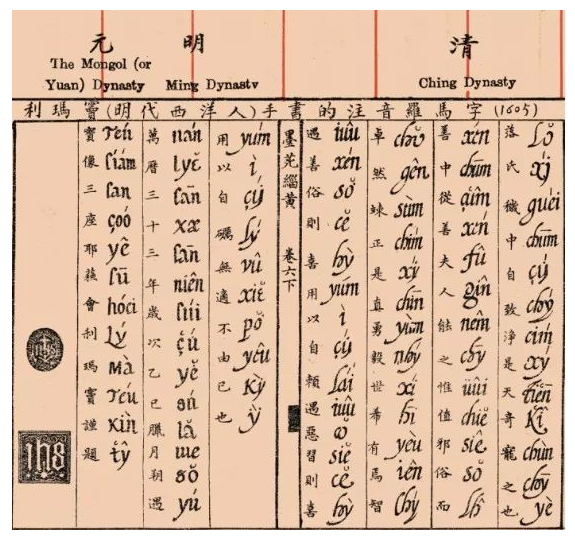

接下来,等韵学建立,有了韵摄的概念。元明时期,基督教传入中国,大量的外国传教士进入中国。他们为了学习汉语,自己去创制了汉语读音记录系统,利玛窦、金尼阁都发明了一套注音罗马字。

梵语、西洋语和不同时期汇入的鲜卑语、蒙古语、满语一同汇入到汉语流变的大河之中,深入影响了当时波澜壮阔的国语运动。

下部分“文学与文体”这条线,从一开始就是分开的两条,因为黎锦熙先生认为“荒古口头歌唱之文学,尚未能笔之于书,书惟纪事”。绿色较粗的主线代表荒古口头歌唱文学,代表未能形成文字记录的文学作品。到商代,一条淡而细的线慢慢发展,形成“商书、商颂——古史记叙散文——诸子著述文——古体散文——古文——八股文 ”的发展脉络,表示了纪事文学的发展演变。

而以诗为界,主线分成两条,一条是距离口语较远的贵族文学,一条是和口语相近的民间文学。民间文学后来大体有了“歌谣——乐府——五言诗——俗文——词——语录——平话——北曲——南曲——昆曲——京剧”等发展路线。(详情见大图)而贵族文学的发展脉络大体为“楚词——赋——骈体文——律诗、律赋、七绝五绝——古诗——四六文——骈散合一的桐城派”。(详情见大图)

不同文体之间的关系都可以通过各个发展脉络线的分离、汇合来表示。比如,楚辞(也作“楚词”)属于贵族文学,但它又吸取了楚地民间歌谣,所以楚辞汇合了贵族文学和民间文学的传统。

文体盛衰也在图中一目了然,根据文体的不同发展阶段,它或是被描绘成较为宽阔的河面,或是被描绘成不绝如缕的细流,从而表现它的兴盛、衰弱。比如曲这个文体,从宋朝开始产生、发展,经历北曲——南曲——昆曲的兴盛期之后,在清代渐渐衰弱,京剧起而代之。对照时间线,可以看到潮流图的绘制和文学史一一对应,毫不马虎。

· 了解中华四千年文化的极简指南

除了上述说的中间的潮流图和上部举例的图表,图中还有繁密的蓝色小字。1929年,文化改进社要再版,黎锦熙先生再次做了补充修订,在这张大图上添加了蓝字的部分。

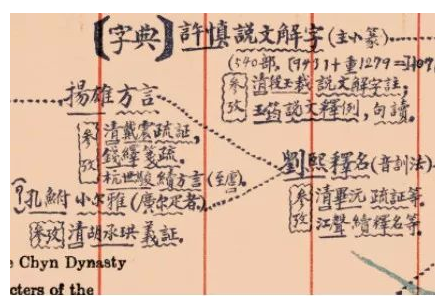

在上方“语言与文字”部分所添加的蓝字是一些小学(即研究文字、音韵、训诂方面的学问)经典著作,作为对潮流图的细致注解。据统计,上部分所列的小学著作共有22类,167种,作者144名。这么多的内容并不是杂乱无章的,而是用不同的符号进行了区分。

关于小学典籍的类名,用“【】”标识,参考书的类名用波浪线圈起来标识。比如下图中“字典”这个类名用括号括起来,并列出具体著作——许慎《说文解字》,“许慎”和“说文解字”分别用竖排的符号标出,表示是人名、著作名。而且作者还用极其精简的语言介绍了这部书的主要内容“540部,9431+重1279=10710字”。《说文解字》是中国第一部系统地分析汉字字形和考究字源的字书,共分540部,加上重复收录的1279字,共收录10710字。

下面用波浪线圈出“参考”二字,并列出参考书——“清毕沅《疏证》等,江声《续释名》等。”不同书籍之间的关系用虚线“…………”描绘出其传承脉络。

创作者总体把握了国语发展历程中最重要的东西,通过这张图,四千年文化经典一目了然,可谓是一张了解中华文化的极简指南。这也是黎锦熙先生绘图的一大初衷:“意在使初学者得此,可以执简驭繁,随时稽检;而上下四千年间国学要籍,诗圣文豪,雁行鱼贯,尽列目前,求学门径,自然不乱”。

· 黎锦熙与国语运动

但这张图远不止我们表面看到的这些内容和信息,其背后还有一些隐藏的时代故事和非同寻常的意义。

黎锦熙在1929年的出版说明中说:

“但我的主旨,还在图中二十世纪一栏,轩然巨波,冲破文言之界(所注旁行斜上的作家都是在这新的潮流中的),汇成大泽;将来疏导,必成最后的六道安流。”

黎锦熙绘制这张图不仅仅是为了梳理中国四千年来的文化的发展历程,更是立足于当时的历史现状,用世界眼光,回看中国文化,为当时文化和社会的发展提供借鉴意义。

清末民初,中国受到列强的瓜分和践踏,沦为半殖民地半封建社会,军阀混战,内忧外患。于此同时,各种外国思想也传入中国。在中华文化的低谷中,中国的知识分子们开始反思、质疑传统文化,寻求富国强兵之道。一些有识之士意识到,中国和西方富强国家相比,中国落后的根本原因在教育。国强需要民智,民智需要教育,而普及教育需要有容易学习的语言文字。特别是看到邻国日本通过维新运动中的推行以东京话为基础的国语之后,国民的教育程度显著提升,国力迅速增强,这种改革愿望更为迫切。

而反观汉语言,文言文趋于僵化,在新的思想、文化不断涌入的过程中,不能满足日常的需要;反切的语音记录方法又不易掌握。所以他们发起了以“言文一致”“国语统一”为口号的国语运动。主张用白话代替文言,成为书面语;制定推行统一的国语,促进不同地域之间的顺利沟通和团结发展。

· 回望与反思

民国时期,茅盾说:“我希望,至少我们的孙儿孙女这一代能够两条腿走路,既能用汉字写,也能用拼音字母写,听报告作笔记,用拼音字母写,会比汉字写得快。如果可能,还能用上拼音字母的打字机。这样该是多么幸福呢!”

用拼音打字,现在已经成为我们不能再普通的日常,但是放到一百年前却是一个遥远的渴望。当时黎锦熙、钱玄同等语言学家在拟定汉字简化方案的时候,也肯定不会想到,我们除了日常使用简化字,还有了火星文、颜文字等网络语言。

我们现在的生活似乎距离他们很遥远,但是我们现在每天说的话、写的字,这些如同空气般存在的事物,都和他们当年的努力抗争、改革息息相关。

再把目光拉远,黎锦熙等老一辈语言学家当时提出的种种语言文字改革方案,对白话文的推广,也都和之前中华文明的历史发展和积淀密切相关。如果没有古文字、三十六字母和罗马字母,注音字母和国语罗马字可能就不会出现;如果不是词曲、白话小说等俗文学的发展积淀,后来的白话文运动也是无源之水。

而今,我们像百年前的先辈一样,又一次站在中外文化交流的大潮之中。这时候,我们需要像这张《国语四千年来变化潮流图》中所展现的那样,有开放的心胸来接纳新事物,同时也要对自己的文化有更加清晰的反省和认知,只是,这一次不是否定,而是继承和发展。